网站投稿邮箱: boznews@163.com

新闻热线: 09092317062

广告热线: 09092311925

联系电话(举报受理): 0909-2317062

网站投稿邮箱: boznews@163.com

新闻热线: 09092317062

广告热线: 09092311925

联系电话(举报受理): 0909-2317062

绣 春

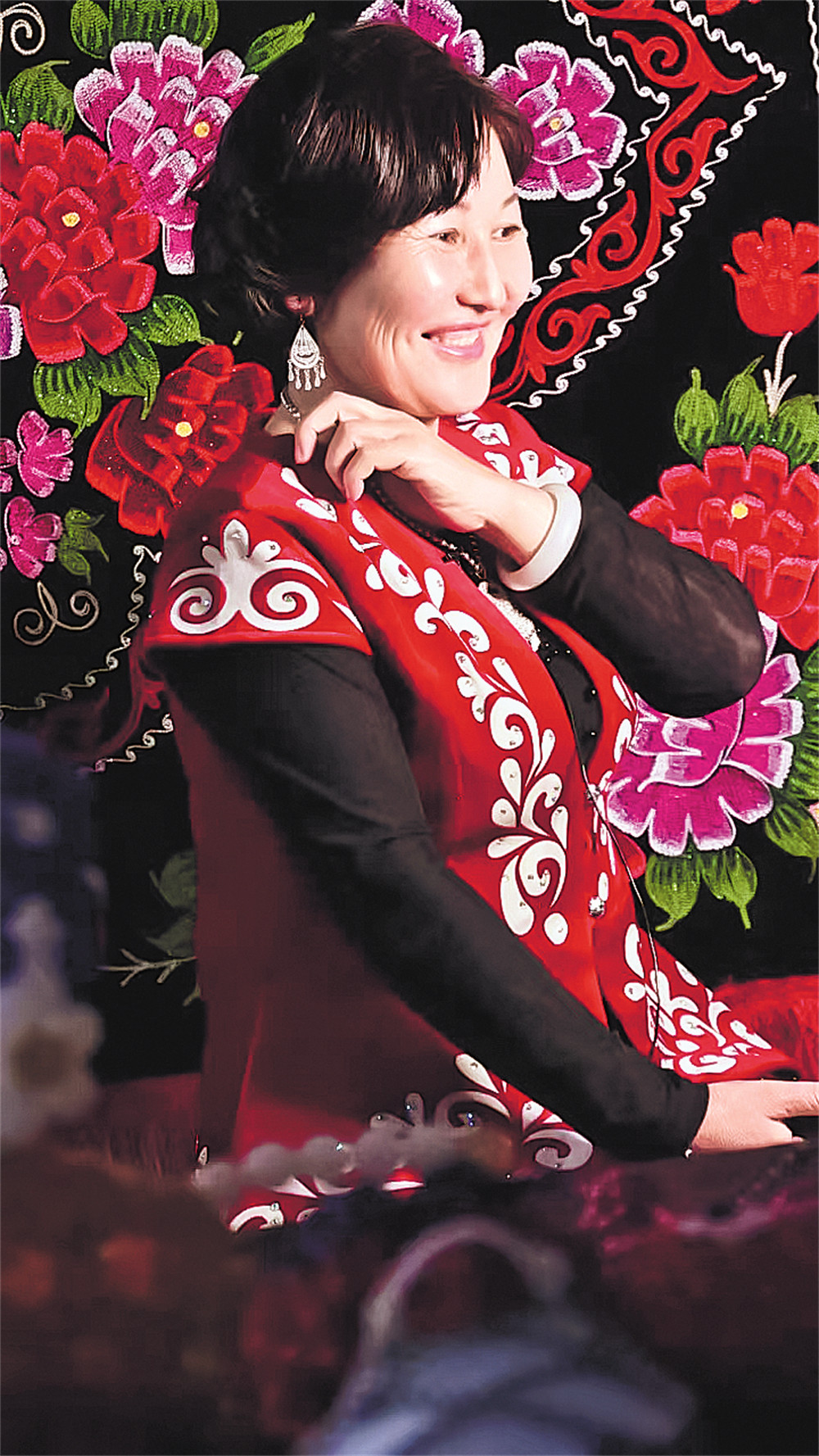

碧仙·马汗和她的刺绣作品。

碧仙·马汗(右)在2024年新疆大学刺绣培训班上与同学讨论刺绣与剪纸的创新融合。

碧仙·马汗(右)与比海夏·阿扎提老师合作完成绣品。

碧仙·马汗(右一)与2024年新疆大学刺绣培训班的同学在听取蜀绣技艺传承人王霞老师(前右二)的刺绣指导。

□ 通讯员 王厚珍

碧仙·马汗的手生来便是为拿针的,也曾短暂握过笔杆。

十九岁那年,大学录取通知书被她攥在手里,一遍一遍地抚摸,纸张被指间的汗浸得湿软。碧仙·马汗无声地坐在房间的一角,三个妹妹在打闹着,嬉闹声盖过父亲沉沉的叹息和母亲压抑的啜泣。博乐的七月阳光明媚得像一场梦,白云轻轻柔柔,草也绿得直爽明亮。蓝天如放肆的海水倒灌,阿拉套山怀抱间,晚霞日日盛装出席。即便如此,也无法照亮她心里的黯淡。这纸通知书像一块滚烫的石头,灼痛手心,但最终只能悄然放下,沉入生活无底的河床。

自此,碧仙·马汗坐在卧房门口,在生活的风霜里安顿下来。手中的针线,逐渐成了她唯一可以握紧并依赖的东西。对于刺绣,碧仙·马汗有一种说不上来的情感。她从小爱伏在外婆和妈妈的膝上,一边听她们唱着哈萨克歌谣,一边看她们一针一线绣天地万物。那时候她未曾想过有一天会以此为生——尽管初中的时候,她就已经可以独立完成姑嫂们的嫁妆。她单纯地喜欢着刺绣,喜欢给她爱着的家人绣上象征着美好生活愿景的图样。

冬日凛冽的风扫过草原,卷起枯草和沙尘。走在博乐市阿热勒托海牧场的街道,树木灰扑扑的,不远处就能看到雪轻覆在山上。既然已经放弃了求学之路,碧仙·马汗自然不愿成为家里又一道愁苦的褶皱。她鼓起勇气,向父母要了整整一千元,钱递过来的那一刻,母亲的手在火光中微微颤抖。她眼神坚定,用这沉甸甸的一千元,换回了一台旧缝纫机——它沉默地立在屋角,外壳斑驳,齿轮转动时发出粗粝却坚韧的声响,仿佛一台在冰雪里呼吸的微小引擎。这声音,从此便成了碧仙·马汗生命中跃动的最清晰的节拍。

赶巴扎的日子到了,碧仙·马汗推着借来的旧三轮车,载着自己绣的靠枕和被褥,摇摇晃晃汇入喧闹的人流。花毡的色彩在冬日雾蒙蒙的集市里,宛如遗落的彩虹碎片,格外引人注目。有人驻足,指尖抚过那细密的针脚、鲜活的图案,赞叹声在寒风中响起。因为绣品很受喜爱,还有顾客专门来预定。一笔笔微薄却真实的收入,像雪水融化后渗入干涸土地,悄然滋养着这个五口之家。针线无声,却如春蚕吐丝,开始为她编织一条细小却坚韧的生存之桥。

日子在缝纫机的“哒哒”声里穿行,颠簸起伏的生活中,碧仙·马汗嫁人了,有了孩子。但是,结婚后丈夫的牲畜生意却不尽人意,收入如同草原上的溪流,时断时续,生存的根基悬在风雨飘摇之中。养育孩子的压力沉甸甸地压在肩头,也压在她重新拿起绣针的手上——这针线,竟是她唯一能攥紧的、属于自己命运的缰绳。她意识到自己必须要发展刺绣事业,她不希望自己的孩子在收到大学通知书时也和她一样迫于家庭经济的压力而和她做出同样的选择,更不希望自己的生活囿于柴米油盐的厨房之中,只能看着丈夫昼伏夜出的背影叹气。她更加勤劳地刺绣,只是那些老式的图样,似乎不再受到市场多一些的青睐。

转机在2015年悄然而至。阿热勒托海牧场党委推荐,碧仙·马汗获得了前往昌吉木垒学习传统刺绣技艺的机会。近一个月的光阴,她如一块干渴了太久的土地,贪婪地吮吸着知识的甘霖。老艺人手中那千回百转的针法,那源自古老游牧血脉的图腾纹样,那将神话与山河凝结于方寸布帛之上的画法……让她眼前豁然开朗的,是合作社如何将散落的手艺聚拢、如何让针尖下的艺术叩响市场大门的经营之道。她仔细聆听,默默记诵,手指在笔记本上飞快移动,也在空气中不自觉地摹画着那些繁复精美的花纹。古老的技艺与生存的智慧,在她心头碰撞、融合,点燃新的星火。

学成归家,碧仙·马汗的卧房成了最忙碌的工坊。灯光下,她屏息凝神,让针尖在绷紧的布面上轻盈舞蹈。传统的藤蔓与云卷纹样依旧在指尖流淌,但她的目光已不满足于仅仅复刻。客人们带来的现代图样、城市生活的剪影,被她巧妙地拆解、吸纳,再与那些古老的纹饰重新编织、共生。一方小小的靠枕上,盘曲的藤蔓间,竟探出了几朵清新可爱的卡通花朵;传统的“羊角纹”被重新解构,赋予了更简洁明快的现代韵律。针线成了最忠实的笔,蘸着时光的颜料,在布帛上描绘着传统的根须与现代的枝叶如何相互缠绕,共同生长。草原的星空在她针下铺展,静谧深邃;远处刚建起的高压电线塔,也化作了她绣品上挺拔、新颖的几何线条,如同旧曲里奏出的新声。她不仅绣着古旧的传说,也绣着当下生活的呼吸,绣着属于她自己内心的风景。

岁月在针尖下流淌,碧仙·马汗的技艺与声名亦如草原上坚韧的芨芨草,在风霜中悄然滋长、蔓延。2017年,她一手创办了“思美尔刺绣合作社”,“我的初衷很简单,就是想让没有稳定工作的妇女利用一技之长有份收入”。慢慢的,订单不再局限于本地,来自昌吉、伊犁,乃至更远地方的邀约雪片般飞来。在这里做工的几十名妇女学习了刺绣技艺,还有三人已经开了自己的铺面。每月五六千元的稳定收入,是针尖耕耘出的丰饶田野。而在所有订单之中,为待嫁新娘精心绣制整套嫁妆,无疑是最为华彩的篇章。每一套嫁妆,都是一份沉甸甸的托付,一份用针线密密封缄的祝福与期许。从华丽庄重的壁挂、繁复喜庆的床罩,到精巧别致的枕套、门帘……碧仙·马汗带着合作社的姐妹们,一针一线,倾注着母亲般的深情与匠人的虔诚。丝线里,缠绕着古老的祈愿,也缝入了新时代儿女对幸福生活的所有想象。一套嫁妆售价常在万元上下,今年春天刚过,已有十多位新嫁娘披着她绣制的祝福,走向了人生的新毡房。针尖牵引的丝线,就这样织就了无数新生活的锦缎。

夜深人静时,合作社的工作灯常常是小镇边缘最后一盏亮着的星辰。碧仙·马汗偶尔会放下针线,轻轻打开那只珍藏的旧木箱。箱底,那张泛黄变脆的大学录取通知书依旧静静躺着,纸上的墨迹已有些晕染模糊,像一个遥远而未曾抵达的彼岸所投来的、淡薄的影子。指尖抚过那些熟悉的字迹,心湖深处依然会泛起微澜。然而,当她抬起头,目光掠过室内悬挂着的一幅幅斑斓绣品——那些由她亲手复活、又亲手赋予新生的古老纹样,那些凝结着合作社姐妹无数个晨昏心血的订单成品,尤其是那些为新娘绣制的、饱含祝福的华美嫁妆——一种更为深沉、更为辽阔的慰藉与力量,便如草原上浩荡的春风,瞬间充盈了肺腑。

后来,她参加了新疆大学新疆文化发展研究中心非遗研培计划新疆大学刺绣项目,在这里,除了进一步交流精进刺绣的技艺之外,更接触了以前渴望却没有途径学习的许多技能。比如对除刺绣之外的民间工艺,剪纸的体验与学习。将绣针换成剪刀,布料变成纸,看着纸上的孔雀河与石榴花,她惊叹中国民间艺术的神奇。其中最感兴趣的是导师组培训老师在课堂上对于非遗直播的探索——她对这些新兴事物始终有浓厚的兴趣,在运营合作社时,也尝试运用抖音等平台宣传自己的刺绣作品,但缺少系统的学习。

碧仙·马汗从前也不晓得,只是当刺绣一次一次拽着她,引领着她走向愈来愈广阔的天地时,她清晰地认识到,生命并非只有一条被规定的坦途。当年那未能走通的书山之路,其幽深与开阔,已然被手中这枚小小的绣针所补偿、所超越。古老的“霍萨克”花纹在她手中复苏,盘金绣的技艺焕发出新的光彩,每一幅嫁妆上密密的针脚,都是将个体命运的悲欢,郑重地纳入文化长河不朽的书写。她绣在布帛上的是无数如她一般的女性,以针为矛、以线为盾,在生活的冻土之上奋力凿出的春天。

(本版图片由作者提供)

新公网安备 65270102000030号

新公网安备 65270102000030号